榎本武揚の漢詩(3) 東歸船下黒龍江會月明感而有作(東に帰る船にて黒竜江を下り月明に会し感じて作有り)

作者

原文

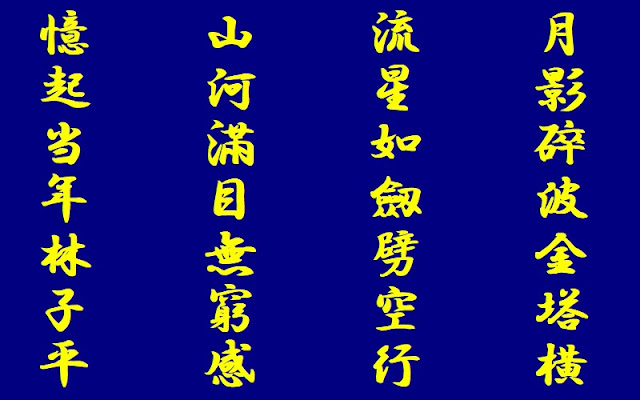

東歸船下黒龍江會月明感而有作

月影碎波金塔横

流星如劔劈空行

山河滿目無窮感

憶起当年林子平

訓読

東に帰る船にて黒竜江を下り月明に会し感じて作有り

月影 波を砕きて 金塔 横はる

流星 剣の如く空を劈(つんざ)きて行く

山河 目に満ちて 無窮の感

憶ひ起こす 当年の林子平

訳

東へ帰る船で黒竜江を下り、月明かりに出会い、感じて詩ができた

砕け散る川波を月光が照らし出し、川面にできた光の道はまるで金色の塔が横たわっているかのよう

流れ星はまるで剣のように夜空を切り裂いて通り過ぎていく

雄大な自然が視野いっぱいにひろがり、思いは尽きることがない

想い起すのは、かつていち早くロシアの脅威を説いた林子平のことだ

注

黒龍江:ロシア極東地方と中国黒竜江省との間を流れ、ハバロフスク付近でロシア領に入り、タタール海峡北端に注ぐ大河。ロシア名はアムール川。1858年のアイグン条約で北岸部分が清からロシアに割譲され、1860年の北京条約では下流南岸の沿海州もロシア領となった。その意味で、当時、黒竜江は帝政ロシアの南下を象徴する川であったともいえる。

月影:月の光。

金塔横:川面を月光が照らして光の道ができている様を、金色の塔が横たわっているようだと表現したものであろう

劈:突き破る、裂く。

山河:山と川。転じて自然。

当年:当時。そのころ。その昔。

林子平:元文3年6月(1738年8月)~寛政5年6月(1793年7月)。江戸時代後期の思想家。「海国兵談」を著して、南下するロシアの脅威を説き、海防強化を主張した。「海国兵談」は幕府の海防不備を批判する内容でもあったため発禁処分となったが、写本などにより後世に伝わり、幕末の海防論に影響を与えた。

餘論

榎本武揚は明治7年1月、駐露特命全権公使に任命され、6月訪露して日露国境画定交渉をおこない、翌8年5月に樺太千島交換条約を締結します。その後、公使としてロシアに駐在しつつ、各国を視察旅行して欧州情勢を調査します。そして約4年間のロシア駐在を終え、明治11年7月帰国することになりますが、海路ではなく、シベリア横断による陸路を選択します。これは帰国旅行のついでにシベリアの地理風土や産業、統治体制を調査する目的があったためで、その目的を果たすため、『シベリア日記』と称する詳細な旅行記録を残しています。その日記の随処にごく自然に漢詩が書き記されており、彼にとって(そして当時の多くの知識人にとって)漢詩がいたって身近なものであったことを物語っています。

馬車でシベリアを横断した榎本は、9月13日、ストレチェンスクで汽船に搭乗し、ハバロフスクへ向かって黒竜江(アムール川)を下っていきます。そして16日の日記で「月明らか昼の如し、天際片雲なし、征雁の声空中に響き、秋思殊に清し。予すなはち小律一首を得たり」としてこの詩を記しています。ただし、日記に記されているのは以下のような推敲前のもので、上掲のもの(明治25年刊『明治英傑詩纂』による)とは一部異なっています。

玉兎漾波金塔横

曜星徐動夜三更

黒龍江畔仲秋月

思起当年林子平

玉兎 波に漾(ただよ)ひて 金塔 横たはる

曜星 徐ろに動く 夜三更

黒竜江畔 仲秋の月

思ひ起こす 当年の林子平

起句の「玉兎」は月の別名であり、転句の「月」と重複しており、「同字重出」でこそありませんが、「同義重出」といえます。推敲後のものはこの点が解決されており、また、承句の星が流れ星に変更されて動きが強調され、詩にメリハリが生じています。総合的に見て、『シベリア日記』掲載のものより『明治英傑詩纂』掲載のもののほうがすぐれていると考え、本稿では後者を選択しました。

馬車でシベリアを横断した榎本は、9月13日、ストレチェンスクで汽船に搭乗し、ハバロフスクへ向かって黒竜江(アムール川)を下っていきます。そして16日の日記で「月明らか昼の如し、天際片雲なし、征雁の声空中に響き、秋思殊に清し。予すなはち小律一首を得たり」としてこの詩を記しています。ただし、日記に記されているのは以下のような推敲前のもので、上掲のもの(明治25年刊『明治英傑詩纂』による)とは一部異なっています。

玉兎漾波金塔横

曜星徐動夜三更

黒龍江畔仲秋月

思起当年林子平

玉兎 波に漾(ただよ)ひて 金塔 横たはる

曜星 徐ろに動く 夜三更

黒竜江畔 仲秋の月

思ひ起こす 当年の林子平

起句の「玉兎」は月の別名であり、転句の「月」と重複しており、「同字重出」でこそありませんが、「同義重出」といえます。推敲後のものはこの点が解決されており、また、承句の星が流れ星に変更されて動きが強調され、詩にメリハリが生じています。総合的に見て、『シベリア日記』掲載のものより『明治英傑詩纂』掲載のもののほうがすぐれていると考え、本稿では後者を選択しました。

コメント

0 件のコメント :

コメントを投稿